公元70年,罗马帝国统帅提图斯(Titus Vespasian)攻破耶路撒冷,毁坏了圣殿,大批犹太人遭到屠杀。据现代研究估计,那里的犹太人在战争中伤亡了三分之一。犹太人起义失败后,耶路撒冷和圣殿都被毁坏,犹太人被驱逐,整个民族蒙受羞辱、苦不堪言,损失极为惨重。

在罗马第十军团控制下,耶路撒冷残破城区被分割分给平定犹太叛乱的罗马有功将士。大量土地被罗马人没收,大批犹太农民在此过程中丧失了土地,生活条件极为艰难。

犹太教公会也被迫关闭。耶路撒冷城已失去了全国政治、经济和宗教中心的地位。坚持犹太教信仰的若干法利赛派拉比们在沿海非利士平原的雅麦尼亚(Jamnia)建立了一个战后的和平据点。以后又在加利利的提庇哩亚发展另一保存犹太教的拉比中心,在此勉强维持原来耶路撒冷犹太公会的职能。

公元118年,罗马皇帝哈德良(Hadrian)为加强他的独裁统治,计划在耶路撒冷废墟上建立一座罗马式的城市和一所希腊/罗马神朱庇特的神殿。他忽视犹太人对此片废墟的感情,他们仍视之为圣地,期待日后重新建立圣殿。此外,哈德良还禁止犹太人行割礼。要知道从犹太角度看,这是上帝与他们立约的记号,是民族精神的象征。

犹太人感觉到自身弱小,一开始并不想采取激烈的反抗,而是让著名拉比阿吉巴·本·约瑟(Akiva ben Yosef)去跟罗马人进行温和的谈判。谈判结果可想而知。强大的罗马帝国根本不会把小小的犹太民族放在眼里。罗马人的建城工作还是继续按原计划进行。哈德良的决定再次激起犹太人的愤恨。

一名大卫家族后裔的西门·巴尔·科斯巴(Simeon Bar Kosba)揭竿而起,带领犹太人反抗哈德良的统治。拉比阿吉巴谈判失败后就转而支持西门领导的起义。拉比阿吉巴称西门·巴尔·科斯巴为“巴尔·科赫巴”(Bar Kokhba),宣告他为弥赛亚(即基督)。“巴尔·科赫巴”希伯来语意为“星辰之子”(Son of the Star),因为拉比阿吉巴视他为民数记24章17节“有星要出于雅各”预言的应验。所以这第二次犹太战争也称为“巴尔·科赫巴起义”。

巴尔·科赫巴起义

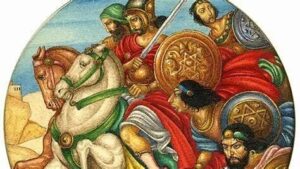

公元132年,科赫巴起义正式爆发。罗马人一开始放松大意,加上犹太人个个同仇敌忾,以一当十,很快击溃了两个罗马军团,收复了耶路撒冷。巴尔·科赫巴在耶路撒冷建立了行政机构,恢复了犹太教的祭典。虽然圣殿已不存在,但仍有成千犹太人前来朝圣、献祭。犹太教公会又恢复工作一段时期。犹太人再一次掀起谋求独立的血腥斗争。

公元134年夏,哈德良皇帝调遣不列颠总督塞维鲁斯(Gaius Julius Severus)将军带领十二个精锐军团前往镇压。面对重兵压境,巴尔·科赫巴带领犹太人进行了殊死的抵抗。塞维鲁斯采取分割包围,逐步蚕食的方式,消灭了起义军的力量,很快就攻陷了耶路撒冷。罗马人入城后,不分男女老少进行了大屠杀。

耶路撒冷陷落后,巴尔·科赫巴起义军仿效当年玛喀比起义的战略,撤退到耶路撒冷以南十二公里的贝塔尔(Betar)要塞,希望能够做持久抵抗。塞维鲁斯采取了当年罗马军团围攻马萨达(Masada)要塞的方法,修筑通往山上的土堆,直达顶峰,进逼到要塞人口,并截断了水源与粮道困死守军。

公元135年亚布月(相当于公历七月份)9日,即当年耶路撒冷被毁的纪念日,贝塔尔要塞宣告陷落。起义军虽然坚持抵抗,怎奈寡不敌众,最终全部战死。巴尔·科赫巴也壮烈牺牲,拉比阿吉巴和其他拉比被罗马军折磨而死。罗马帝国历史上第二次,也是最后一次的犹太人起义再次以悲壮的方式落下了帷幕。

西门·巴尔·科赫巴铸造的钱币,用以取代罗马币。有些钱币印有“西门弥赛亚”的字眼。

根据罗马帝国的历史学家卡西乌斯·狄奥研究:科赫巴起义“有58万犹太人被杀,50个设防城镇及985个村庄被摧毁,也有众多罗马人战死。叛乱过后,哈德良废除犹太行省,把它与叙利亚行省合并成立新的叙利亚巴勒斯坦行省。”

哈德良在耶路撒冷建了命名为爱利亚·卡皮托林纳(Aelia Capitolina)的新城,迁移外族人前来居住,禁止任何犹太人进入新城。哈德良在位期间,他大力迫害各地的犹太人。他下令严禁研读律法书、割礼、安息日、犹太节日庆典、会堂聚会等犹太人的宗教活动。

犹太人的圣城耶路撒冷城被毁,变成一座外邦人的城。这一切就应验了耶稣在路加福音21章24节的预言:“他们要倒在刀下,又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏,直到外邦人的日期满了。”犹太人的历史进入了向全世界流散的时期。

对犹太人来说,巴尔·科赫巴起义的失败,让他们真正开始了长达1800多年的大流散时期。犹太人流落到世界各地,饱受各种歧视、排斥、屠杀,直到1948年才在祖先的土地上重新建立了以色列国。

图片、内容取自互联网文章